Hörenswertes Herbst 2012: Converge, Swans, The Mountain Goats, Dinosaur Jr, Portico Quartet

Lauter gute alte Freunde…

So kann dieser Hörenswert-Artikel für den Herbst zusammengefasst werden. Ihr wisst schon, die Typen, die man einfach schon immer mochte, die man aber irgendwie trotzdem eine Zeit lang gar nicht mehr auf dem Plan hatte. Und dann sind sie plötzlich wieder da. Man freut sich, quatscht mit ihnen, feiert mit ihnen, und so plötzlich wie sie gekommen sind verschwinden sie auch wieder. Aber zumindest lassen sie ein gutes Gefühl zurück. Vielleicht denkt man sich sogar: „Ja, die könnte ich bei Gelegenheit mal wieder anrufen.“ , und vergisst sie dann doch wieder ein wenig… zumindest bis zur nächsten großartigen Zusammenkunft.

John Darnielle sorgt mit den Mountain Goats für gemütliche amerikanische Lagerfeuerstimmung, Dinosaur Jr lassen an die guten alten Zeiten zurückdenken, als alles noch irgendwie easy war, die Swans dagegen erinnern einen daran, dass es immer noch ein Stück abgehobener geht und mit dem Portico Quartet kann man sich schlicht und ergreifend wohlfühlen, wenn auch auf sehr spezielle Weise. Achja, und dann gibt es natürlich Converge, die wieder einmal keine Ruhe, kein Punkt und kein Komma kennen und dich blutend auf dem angesengten Wohnzimmerteppich liegen lassen. „Bis zum nächsten Mal!“ ruft man ihnen dennoch fröhlich hinterher, während man einen ausgeschlagenen Zahn ausspuckt und die blauen Flecken zählt. So ist das eben mit guten Freunden…

The Mountain Goats – Transcendental Youth

(Indigo, 05.10.2012)

Ja, es gab mal eine Zeit, da war John Darnielle Punk… vielleicht nicht optisch, vielleicht auch nicht gerade genretechnisch, aber zumindest was den Geist und den gesamten Habitus seiner Musik betraf. Wenn man sich die letzten Alben zu Gemüte führte, war das eigentlich kaum zu glauben, und auch wenn man es dem begabten Singer/Songwriter wie kaum einem anderen gönnte, endlich in einem sicheren Label-Hafen angekommen zu sein, so weinte doch zumindest ein Auge den glorreichen Lo-Fi-Tagen eines Coroner’s Gambit oder der seligen – im wahrsten Sinne des Wortes beseelten – Tape-Meisterwerken nach. Wie dem auch sei, im harmonischen, folkigen Indie-Pop-Korsett haben die Mountain Goats ebenfalls mehr als genug zu bieten, und die letzten Alben waren vom introvertierten The Sunset Tree über das sensible Get Lonely bis zum epischen Heretic Pride immer wieder freudig empfangene Wohlfühl-Platten mit Songs, die von kleinen Indie-Perlen bis zu wahren Americana-Meisterwerken reichten.

Ja, es gab mal eine Zeit, da war John Darnielle Punk… vielleicht nicht optisch, vielleicht auch nicht gerade genretechnisch, aber zumindest was den Geist und den gesamten Habitus seiner Musik betraf. Wenn man sich die letzten Alben zu Gemüte führte, war das eigentlich kaum zu glauben, und auch wenn man es dem begabten Singer/Songwriter wie kaum einem anderen gönnte, endlich in einem sicheren Label-Hafen angekommen zu sein, so weinte doch zumindest ein Auge den glorreichen Lo-Fi-Tagen eines Coroner’s Gambit oder der seligen – im wahrsten Sinne des Wortes beseelten – Tape-Meisterwerken nach. Wie dem auch sei, im harmonischen, folkigen Indie-Pop-Korsett haben die Mountain Goats ebenfalls mehr als genug zu bieten, und die letzten Alben waren vom introvertierten The Sunset Tree über das sensible Get Lonely bis zum epischen Heretic Pride immer wieder freudig empfangene Wohlfühl-Platten mit Songs, die von kleinen Indie-Perlen bis zu wahren Americana-Meisterwerken reichten.

Ob es sich Darnielle in dieser Erstklassigkeit zu gemütlich einrichtet? Vielleicht. Aber auch Transcendental Youth ist wieder einmal ein Album geworden, dass um seinen Charme und um seine Stärken weiß und sich bestens darin versteht diese einzusetzen. War Get Lonely noch ein wenig zu brav und waren Heretic Pride und der letzte Output All Eternal Deck ein wenig zu ambitioniert, so hat der einprägsame Mix aus Pop, Lo-Fi und Americana Folk, der die Mountain Goats auszeichnet, offensichtlich wieder seine Mitte gefunden. 2012 atmet er auf jeden Fall einen Rock N Roll Geist, den man seit dem – vollkommen unterschätzten – Meisterwerk We shall all be healed von Darnielle nicht mehr zu hören glaubte. Neben der Vitalität steht das mittlerweile 14. Album ganz im Zeichen der folkigen, sensiblen Nostalgie, mit der nicht einfach nur Lagerfeuer bespielt sondern ganze Jahrzehnte an vergessener amerikanischer Kultur heraufbeschworen werden und elegisch verspielte Mikro-Kompositionen, große Pathos-Offensiven starten, inklusive multiinstrumentaler Unterstützung.

Dank Darnielles nach wie vor exzellenter Songwriter-Kunst und dem gewissen Hauch Introspektivität läuft das Schwelgen in diversen fokloristischen Genres und Epochen aber nie zu sehr aus dem Ruder. Klar, ein bisschen Sentimentalität ist auch immer dabei, ein wenig Freude am eigenen Indie-Pop-Pathos lässt sich von den Bergziegen nie vollkommen verhehlen. Alles in allem ist Darnielle aber wieder mal ein ausgezeichnetes, ungemein berührendes Album geglückt, das Freudentränen provoziert und zum Hinwegträumen verleitet. Unheimlich ist diese viel zu wenig zur Kenntnis genommene Genialität der Goats ohnehin jedes Mal… aber am Ende liefert sie doch jedes Mal das was man wünscht, erhofft erwartet: Große, große, bewegende, die Hörer liebende Songs und übermächtige Wohlfühl-Offensiven. Gute Musik bleibt gute Musik bleibt gute Musik. Auch 2012 gehören The Mountain Goats mit zum Besten, was es im amerikanischen Folk-Himmel zu entdecken gibt.

Fazit: Ein guter alter Freund zum gemeinsamen Träumen, in Erinnerungen schwelgen und sich auf einem Meer von Gefühlen dahintreiben zu lassen…

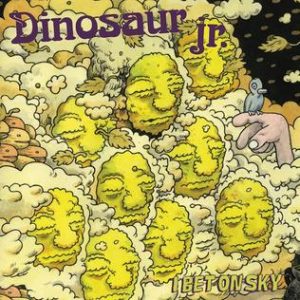

Dinosaur Jr. – I bet on sky

(Rough Trade, 14.09.2012)

Jaja… der J Mascis hat einen total ruhigen, sensiblen, introvertierten und meisterhaften Soloausflug hingelegt. Jaja, natürlich konnte das trotz Differenzen mit dem Bandkollegen Lou Barlow nicht ganz spurlos an Dinosaur Jr vorbeigehen. Häkchen! Jaja… das letzte Dinosaurier-Album war ein räudiger Rock N Roll Bastard voller Energie und Vitalität. Ein beeindruckendes Lebenszeichen einstiger Genre-Größen, das dem Indie Rock von heute mal so was von in den Arsch getreten hat und laut schrie: „Seht her, wir sind nicht tot, wir riechen noch nicht einmal schlecht. Wir sind verdammt lebendig!“ Klar, dass sich der nun erscheinende Nachfolger I bet on sky daran messen lassen muss. Häkchen! Jaja, wir denken alle zurück an die großen 80er und 90er und hoffen einfach, dass die gute Zeit nie zu Ende geht, auch wenn sie das spätestens seit dem Grunge schon lange ist. Häkchen!

Jaja… der J Mascis hat einen total ruhigen, sensiblen, introvertierten und meisterhaften Soloausflug hingelegt. Jaja, natürlich konnte das trotz Differenzen mit dem Bandkollegen Lou Barlow nicht ganz spurlos an Dinosaur Jr vorbeigehen. Häkchen! Jaja… das letzte Dinosaurier-Album war ein räudiger Rock N Roll Bastard voller Energie und Vitalität. Ein beeindruckendes Lebenszeichen einstiger Genre-Größen, das dem Indie Rock von heute mal so was von in den Arsch getreten hat und laut schrie: „Seht her, wir sind nicht tot, wir riechen noch nicht einmal schlecht. Wir sind verdammt lebendig!“ Klar, dass sich der nun erscheinende Nachfolger I bet on sky daran messen lassen muss. Häkchen! Jaja, wir denken alle zurück an die großen 80er und 90er und hoffen einfach, dass die gute Zeit nie zu Ende geht, auch wenn sie das spätestens seit dem Grunge schon lange ist. Häkchen!

Häkchen, Häkchen, Häkchen… Puh, ganz schön viele Dispositionen für ein Album, das primär eigentlich nur eins will: Höllisch gute Musik auf die Menschheit loslassen. Und trotz aller Häkchen und Vorbehalte gelingt das den Dinosauriern auch dieses Mal, anstandslos. Fällt der Blick dennoch zurück, kommt man nicht umhin, zu konstatieren, dass I bet on sky nicht ganz so wild, ungestüm und arschkickend wie der Vorgänger ist. Trotzdem werden wir – Gott seis gedankt – auch von einem sensiblen Mascis-Gedankenstrom verschont. Stattdessen das beste beider Welten? Das nun auch wieder nicht. Stattdessen greifen die Dinosaurier noch einmal tief in die 90er Jahre Indie Pop Trickkiste zurück und lassen die schrammeligen, schrulligen Gitarren ordentlich gegen sündhaft harmoniebedürftige Pop-Strukturen laufen. Und in diesen werden sie erschreckend sanft gebettet. Kein Aufbegehren, kein kratzbürstiger Kampf von Rock N Roll gegen Establishment sondern viel eher eine Bekämpfung des Stroms von innen heraus. Die Dinosaurier schwimmen nicht gegen die Wassermassen an sondern werfen sich mitten in sie hinein und mischen dann eben alles von innen auf. Das Ergebnis ist kein rotziges Statement sondern viel mehr eine Aufhöhlung der Pop-Strukturen von innen: Mit Mellotron und biestigen Riffs bewaffnet wird so doch noch aus jedem eingängigen Song ein herzhaft subversives Statement gegen…

…eigentlich egal, gegen was genau. Der Punkt ist, das Aufbegehren der Songs in sich gegen sich selbst macht verdammt viel Spaß. Größe ist wahrscheinlich das richtige Wort, um diese abgeklärte Mischung aus Eingängigkeit und Alternativität zusammen zu fassen. Dabei darf es hymnisch sein, eingängig, verträumt, gelassen die Hörer mitnehmend, hin und wieder aber auch mitreißend, sich selbst und den ganzen Sound einmal durch den Reißwolf drehend. Entscheidend ist das dabei entstehende Erlebnis, und ob das jetzt nur Attitüde, Relaxtheit oder zu viel abgeklärte Coolness ist, sollen andere Entscheiden. So lange drei- bis fünfminütige Hymnen noch derart fesseln, bewegen und zum jauchzigen Rumspringen animieren können, ist der Rest doch scheiß egal. Auch 2012 sind Dinosaur Jr alles andere als tot und der Beweis den sie dafür antreten ist mal wieder ein ordentliches, sauberes, einfach verdammt großes Indie Rock Meisterwerk.

Fazit: Ein guter alter Freund zum gemeinsamen Pferde stehlen und anschließenden auf der Flucht vor der Obrigkeit in den Sonnenuntergang Reiten.

Swans – The Seer

(Cargo, 07.09.2012)

Zwei CDs, ein dreißigminütiges Titelstück, ein sakraler Titel… dass das neue Alben der Swans ein Brocken werden würde, ließ sich bereits an den äußeren Hard Facts erahnen. Tatsächlich hat die Bands bereits seit den 90ern – als sie plötzlich zu dem Prototypen und Ergründer eines avantgardistischen Bastards des Postrock erklärt wurde – keine Kosten gescheut neue musikalische Gründe und vor allem Abgründe zu erforschen und in monolithischen Klangfetzen den Hörern vor die Füße zu spucken. Dass einfach nur mit überambitionierter Artifizialität und selbstverliebter Kunstkacke abzutun, wäre zu kurz gegriffen, auch wenn The Seer gleich mit den ersten Tönen klar macht, dass es alles sein will… nur eben kein Spaziergang. Stattdessen zelebrieren die Swans wieder einmal einen Höllenritt durch Art-Rock, Noise, Folk, Drone und Postrock und verlieren sich dabei wieder einmal in avantgardistischen Endlosschleifen.

Zwei CDs, ein dreißigminütiges Titelstück, ein sakraler Titel… dass das neue Alben der Swans ein Brocken werden würde, ließ sich bereits an den äußeren Hard Facts erahnen. Tatsächlich hat die Bands bereits seit den 90ern – als sie plötzlich zu dem Prototypen und Ergründer eines avantgardistischen Bastards des Postrock erklärt wurde – keine Kosten gescheut neue musikalische Gründe und vor allem Abgründe zu erforschen und in monolithischen Klangfetzen den Hörern vor die Füße zu spucken. Dass einfach nur mit überambitionierter Artifizialität und selbstverliebter Kunstkacke abzutun, wäre zu kurz gegriffen, auch wenn The Seer gleich mit den ersten Tönen klar macht, dass es alles sein will… nur eben kein Spaziergang. Stattdessen zelebrieren die Swans wieder einmal einen Höllenritt durch Art-Rock, Noise, Folk, Drone und Postrock und verlieren sich dabei wieder einmal in avantgardistischen Endlosschleifen.

Dabei ist es noch nicht einmal die Überkomplexität, die dem Hörer alles abverlangt. Genau genommen verlassen sich Michael Gira und seine Mannen auf das Trademark, das in den Genre-Extremen mit Post-Suffix bereits sattsam bekannt ist. Und das ist eben spätestens seit der Geburt des Postrock aus dem Geist der avantgardistischen Musik nicht primär das hemmungslos stilverliebtes Rumgejamme und auch nicht die klassisch progressive Rock-Kunst, die sich ungeniert bei Klassik und Jazz bedient, sondern in erster Linie das unendliche Ausweiten von monotonen Klangskulpturen, die Redundanz, das Spiel mit der einsilbigen Wiederholbarkeit des Ungesagten, mit dem Kreislauf der ewigen Wiederkehr.

Jaja, wir sind bei Nietzsche und wahrscheinlich ließe sich eine Rezension zu dem Klangmonolithen The Seer einzig und allein mit dessen Zitaten bewerkstelligen. Die Swans entzünden hier so etwas wie einen sakralen Atavismus. Zerfetzte, monotone Soundkonstruktionen dehnen sich in Richtung Unendlichkeit, dystopische, apokalyptische Sperrfeuer kämpfen mit der Hoffnung auf jenseitige Erlösung und das Gesamtwerk scheint direkt der transzendentalen Obdachlosigkeit der modernen Philosophie entsprungen. Die Musik ist tot, wir haben sie getötet. Und die Konsequenz? Noch weniger Musik, noch mehr Film, noch weniger Klang, noch mehr Inszenierung und Kopfkino. Die Swans beerdigen nicht einfach den Pop sondern die ganze künstlerische Gattung der Musik an und für sich. Auch wenn klassische Songstrukturen – sogar mit Gesang, der sich weit in die romantischen Post-Punk-Zeiten Marke 80er Jahre, Marke Nick Cave zurücksehnt – immer wieder aufblitzen, auch wenn der eschatologische Soundrausch immer wieder von harmonischen Klangfragmenten durchschossen wird, bleibt doch der Gesamteindruck einer konsequenten Musikverweigerung. Diese zielt allerdings im Vergleich zum puren monotonen Drone-Rausch unserer Tage oder zum Extreme Jazz / Extreme Metal der 90er Jahre weniger auf reine antimusikalische Destruktion als viel mehr auf eine Geburt der apokalyptischen Tragödie aus dem Geiste der Musik, auf eine Zelebrierung des Dionysischen im Gewandt der übermenschlichen Erzählung… womit wir schon wieder bei Nietzsche wären.

Die Mittel, deren sich die Swans dabei – wieder einmal – bedienen, sind vor allem die des Ambient: Wo filigrane Postrocker, dissonante Extreme Metaller oder minimalistische Neue Musiker ihre Antimusikalität aus der Zertrümmerung des musikalischen Konsens ziehen, gehen die Swans den Weg der radikalen Öffnung nach außen. Logisch, immerhin soll hier was Großes erzählt werden. Und so kämpfen Neo Folk, Postrock, Post-Punk, Songwriter-Artefakte und ungemein mitreißende Country-Romantik immer wieder um die Deutungshoheit im sphärischen, düsteren Drone-Nebel. The Seer will nicht weniger sein als ein apokalyptisches Musical, dessen Genre-Attribute im Gesamtkontext der musikalischen, antimusikalischen Narration der Stimmung zwischen Verlorenheit, Verwirrung und Transzendentalität dienen. Musik als (hoffnungslose) Gottsuche, das Gesamtwerk als Tempel der verlorenen Seele, als atheistisches, atavistisches Manifest… inklusive großem Pathos und groteskem Horror.

Dass sich das alles dabei viel zu oft viel zu ernst nimmt? Geschenkt. Das Motto lautet hier eben auch einfach: Love it or Leave it. Lässt man sich darauf ein, gibt es viel zu entdecken, viel zu erleben. Dass dabei alles abgehoben irgendwie unnahbar klingt? Ebenfalls geschenkt. Die Größe der Intention überträgt sich Dank der an Ideen nahezu überbordernden Songwriter-Kunst von Gira unmittelbar auf die Musik und von dort wiederum unmittelbar auf den (geneigten) Hörer. Von weniger als einem Meisterwerk traut man sich so kaum zu reden: The Seer ist ein einsamer, kalter und berechnender Monolith von einem Album: Die persönliche Apokalypse, die Öffnung des musikalischen Horizonts und das Einspannen des Klangs für einen höheren Dienst: Der Sieg der Erhabenheit über die Schönheit, der Sieg der Faszination über den Genuss und – so abgedroschen das auch klingen mag – wortwörtlich ganz ganz großes Kino. Achja, natürlich ist das auch deprimierende Kunstkacke für depressive Hipster. Aber pssst, verdammt groß klingt es trotzdem.

Fazit: Eigentlich war er schon immer etwas weird, aber seitdem er Guru dieser Sekte ist, begegnet man ihm eher mit Ehrfurcht als mit wirklicher Sympathie. Hat man sich dann allerdings länger als eine Stunde mit ihm unterhalten, stellt man doch wieder fest, warum er einfach ein so unglaublich faszinierender Mensch ist. Kein wirklich guter Freund, vielleicht noch nicht einmal ein Freund… aber ein Mensch, mit dem die Begegnungen doch immer wieder einen bleibenden Eindruck hinterlassen… Wodurch man sich geradezu gezwungen fühlt, diese Begegnung immer wieder zu suchen.

Portico Quartet – Portico Quartet

(Real World, 30.01.2012)

Schon über ein halbes Jahr alt aber einfach mal perfekt zur derzeitigen Herbststimmung passend ist das neue selbstbetitelte Album des Portico Vierlings. Im Grunde genommen haben die Post Jazzer aus London schon immer Jazz für Menschen gemacht, die Jazz eigentlich nicht so sehr mögen oder sich zumindest in dem Genre nicht so gut auskennen. Genau dieser Unique Point wird 2012 nun fast zur Perfektion getrieben. Zwischen harmonischen Jazz-Rhythmen und verwegenen e-musikalischen Eskapaden schwirren Referenzen und Reminiszenzen aus zahllosen Gattungen, Genres und Epochen vorbei. Das Portico Quartet begnügt sich nämlich nicht mit disversifiziertem Post Jazz sondern will dem Hörer auch immer mit seiner eigenen kulturellen Historie einschmeicheln, ihn umgarnen und sich zum Freund machen. So geben sich Minimal, Electro, Neue Musik und sogar Pop die Klinke in die Hand. Taucht da gerade aus dem verjazzten Grundsound eine Radiohead-Referenz hervor? Haben wir da gerade Steve Reich vernommen und fühlen wir uns plötzlich in einen Pop-Song versetzt? „Jepp“, kann eigentlich die Antwort auf alle diese Fragen lauten; und ehe wir uns versehen, stehen wir wieder ganz woanders.

Schon über ein halbes Jahr alt aber einfach mal perfekt zur derzeitigen Herbststimmung passend ist das neue selbstbetitelte Album des Portico Vierlings. Im Grunde genommen haben die Post Jazzer aus London schon immer Jazz für Menschen gemacht, die Jazz eigentlich nicht so sehr mögen oder sich zumindest in dem Genre nicht so gut auskennen. Genau dieser Unique Point wird 2012 nun fast zur Perfektion getrieben. Zwischen harmonischen Jazz-Rhythmen und verwegenen e-musikalischen Eskapaden schwirren Referenzen und Reminiszenzen aus zahllosen Gattungen, Genres und Epochen vorbei. Das Portico Quartet begnügt sich nämlich nicht mit disversifiziertem Post Jazz sondern will dem Hörer auch immer mit seiner eigenen kulturellen Historie einschmeicheln, ihn umgarnen und sich zum Freund machen. So geben sich Minimal, Electro, Neue Musik und sogar Pop die Klinke in die Hand. Taucht da gerade aus dem verjazzten Grundsound eine Radiohead-Referenz hervor? Haben wir da gerade Steve Reich vernommen und fühlen wir uns plötzlich in einen Pop-Song versetzt? „Jepp“, kann eigentlich die Antwort auf alle diese Fragen lauten; und ehe wir uns versehen, stehen wir wieder ganz woanders.

Das wirklich Herausragende am Portico Quartet ist wohl, dass sie dabei nie zu konkret, nie zu referenzgeil werden. Wo der Pop-Jüngling immer wieder klare Strukturen und harmoniebedürftige Ohrwurmqualitäten ausmachen darf, entdeckt der Liebhaber avantgardistischer Klänge Spuren von komplexer Neuer Musik, entdeckt der Jazz-Enthusiast Reminiszenzen an den Big Band Sound vergangener Tage, entdeckt der Chill-Out-Freund elektronische, ambientöse Klangteppiche, die direkt vom Café am Meer zu stammen scheinen. Das mag dann mancher als anbiedernd, als zu eklektisch empfinden, aber genau diese Offenheit, diese Varianz und dieses im besten Sinne des Wortes inkonsequente Umarmen der Musik als solche macht das britische Quartett so sympathisch. Nicht zuletzt auch, weil über allem eben doch dieser charakteristische, stilverliebte Post-Jazz-Sound thront. Die elektronischen Ambient-Querverweise, der Pop-Einschlag und die modernen Stilmittel können dem homogenen, in sich geschlossenen und abgerundeten Gesamtklang nichts anhaben. Da gibt es kein Aufbäumen, kein Kratzen, keine Subversion auf Teufel komm raus, sondern in erster Linie bewegenden, belebenden und belebten Post Jazz für Genießer, der trotz aller Experimentierfreude trotz aller Offenheit für neue Klänge nie seine Herkunft vergisst und ein wohlig warmes Gefühl in Gehör-, Hirn- und Herzregionen hinterlässt.

Fazit: Man ist immer wieder überrascht, dass man ihn noch gar nicht so lange kennt und ihn dennoch bereits zu den guten alten Freunden zählt. Lädt man immer wieder gerne ein, um gemeinsam ein Glas Whisky zu trinken und über den Sinn des Lebens zu philosophieren.

Converge – All we love we leave behind

(Indigo, 05.10.2012)

Huch! War das etwas cleaner Gesang, Mr. Bannon? Werden sie etwa altersmüde? Zumindest die Eröffnung von All we love we leave behind könnte darauf schließen lassen… aber dann wird doch wieder alles gut. Tatsächlich gibt es bei Converge schon seit Längerem einen ganz allmählichen Weg zum Pop zu beobachten. Der bescherte ihnen mit Jane Doe das wohl beste Album der Bandgeschichte und trug auch dazu bei, Axe to fall zum Meisterwerk jenseits des Kraches mutieren zu lassen. Und nu? Trotz Soundhölle, trotz roher Produktion und ordentlicher Lautstärke haben die zurückgelassenen Liebenden offensichtlich noch stärker den Pop-Schalk im Nacken als die großen Vorgänger. Das liegt tatsächlich nicht nur an den harmonischen Strukturen, die den Mathcore Krach immer wieder zerschießen, auch nicht an den sphärischen Interludes und den wie schon erwähnt poppigen Passagen – beides gab es auch auf Axe to fall mehr als genug zu bestaunen – es liegt in diesem Fall tatsächlich primär an der Wiederentdeckung des Song-Prinzips.

Huch! War das etwas cleaner Gesang, Mr. Bannon? Werden sie etwa altersmüde? Zumindest die Eröffnung von All we love we leave behind könnte darauf schließen lassen… aber dann wird doch wieder alles gut. Tatsächlich gibt es bei Converge schon seit Längerem einen ganz allmählichen Weg zum Pop zu beobachten. Der bescherte ihnen mit Jane Doe das wohl beste Album der Bandgeschichte und trug auch dazu bei, Axe to fall zum Meisterwerk jenseits des Kraches mutieren zu lassen. Und nu? Trotz Soundhölle, trotz roher Produktion und ordentlicher Lautstärke haben die zurückgelassenen Liebenden offensichtlich noch stärker den Pop-Schalk im Nacken als die großen Vorgänger. Das liegt tatsächlich nicht nur an den harmonischen Strukturen, die den Mathcore Krach immer wieder zerschießen, auch nicht an den sphärischen Interludes und den wie schon erwähnt poppigen Passagen – beides gab es auch auf Axe to fall mehr als genug zu bestaunen – es liegt in diesem Fall tatsächlich primär an der Wiederentdeckung des Song-Prinzips.

Das ist einerseits schade, haben doch gerade die Vorgänger durch ihre jeweilige Bündelung über die zweiminütigen Chaoscore-Attacken hinaus eine Gesamtdramaturgie geboten, die die Hassklumpen in ihrer Gänze zu einem nahezu epischen Monolithen werden ließen. Andererseits wirkt die Wiederentdeckung des Fragmentarischen, Einzelnen sowohl revitalisierend als auch entschlackend auf den gewohnt knüppelharten Converge-Sound. All we love we leave behind wirkt nicht ganz so monolithisch, einzigartig wie seine Vorläufer, befreit dadurch aber wiederum seine einzelnen Teile, die als kleine Core-Juwelen dann ordentlich auf den Hörer eindreschen können. Zu diesen Befreiungsschlägen gehören dann konsequenterweise gar ein paar komplette Genre-Ausreißer Richtung Drone, Extreme Metal und mitunter gar in Richtung sauberen Thrash Metal, mit dem auch 80er Fanatiker mehr als zufrieden sein dürften. Aber ein paar Dinge ändern sich Gott sei Dank nie: Converge sind nach wie vor laut… erbarmungslos laut. Converge spielen nach wie vor Krach… durchaus gnädigen Krach, aber nach wie vor Krach. Converge sind nach wie vor chaotisch… fokussierter in einzelnen Parts, aber dennoch in der Grundsubstanz höllisch chaotisch. Inwiefern das jetzt ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zum Pop ist und ob Converge demnächst zusammen mit Killswitch Engage US Metalcore Kids bespaßen, wird die Geschichte entscheiden. Bis dahin bleibt erst einmal festzuhalten, dass den Chaoscorern auch 2012 ein verdammt lautes, verdammt starkes und verdammt nochmal in die Fresse schlagendes Metal-Album geglückt ist. Krach ist, wenn es trotzdem wehtut.

Fazit: Sehr guter Kumpel, der vorbeikommt, dir in die Fresse schlägt, die Wohnung verwüstet und nach ner Stunde wieder weg ist. Braucht man manchmal einfach. Und dieses Mal hat er sogar Blumen mitgebracht.

Bands/Künstler_Innen: Converge, Dinosaur Jr., Portico Quartet, Swans, The Mountain Goats, | Genres: Art Rock, Avantgarde / Experimental, Folk, Indie, Jazz, Metal, Metalcore, Post-Rock, Rock, Singer/Songwriter, | Jahrzehnt: 2010er,